1920er: außen unverputzt, ohne Absenkung, ohne Parkbuchten |

1910: Wandmalereien überstrichen, erhöhter Fußboden, Hochaltar im Chorraum |

1920er: außen unverputzt, ohne Absenkung, ohne Parkbuchten |

1910: Wandmalereien überstrichen, erhöhter Fußboden, Hochaltar im Chorraum |

Mit den damals neuartigen Rippengewölben in der Marienkirche hielten erstmals gotische Elemente Einzug in Westfalen. Die neue Bauart des Kirchenschiffs der Lippstädter Marienkirche stand Pate beim Paderborner Dom, Kirchen in Bremen und im Ostseeraum.

Und warum Sie noch nie durch das große Hauptportal am Turm in die Kirche gegangen sind, erfahren Sie am Ende des Textes.

| Teil 1, Inhalt: 1. ↓ Stadtgründung 2. ↓ Baubeginn und Kirchweihe 3. ↓ Baustile und Besonderheiten 4. ↓ Turm, Haube, Portal |

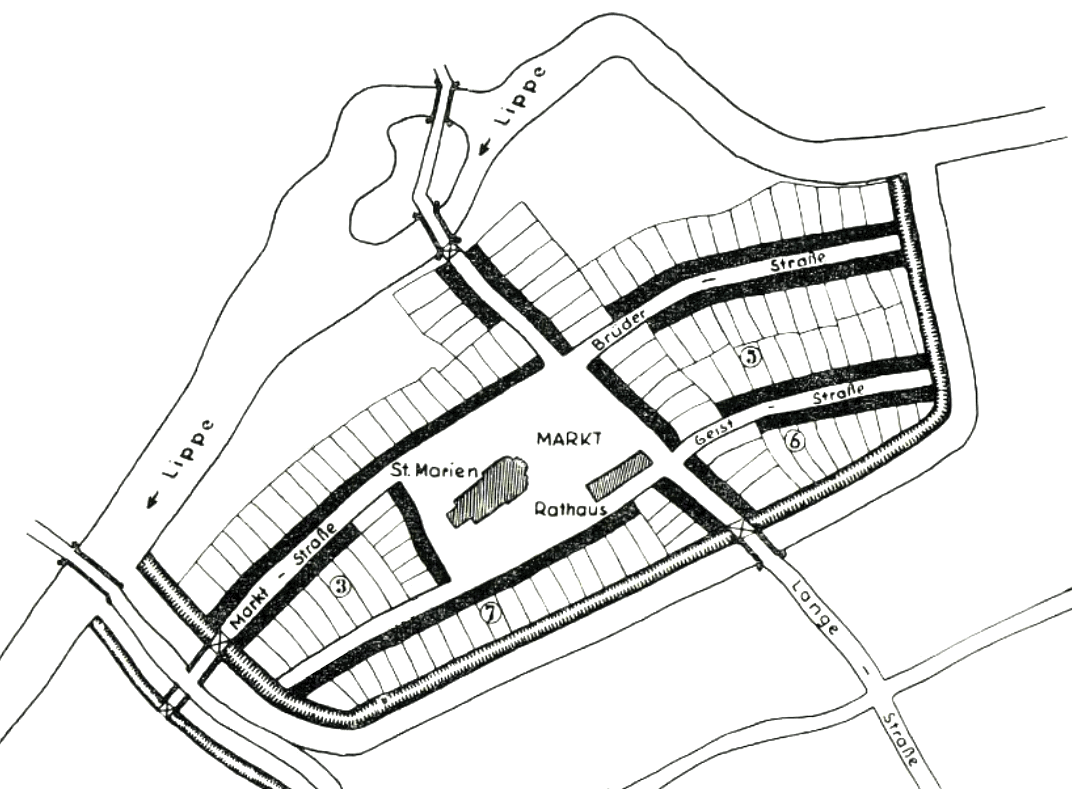

Rekonstruktion eines Stadtplans der Keimzelle (heutige Straßennamen) |

Als der spätere Stadtgründer Bernhard II. noch ein Kind war, wurde gerade neben der Kaufmannssiedlung die Nikolaikirche gebaut (1150). Das Wort Nikolai ist der lateinische Genitiv von Nikolaus: der Heilige Nikolaus ist der Schutzheilige der Kaufleute.

Als zweitgeborener Sohn

sollte  Bernhard II. eigentlich

ein Geistlicher werden, wurde aber nach dem Tod seines älteren Bruders doch noch zum Ritter ausgebildet.

Bernhard II. eigentlich

ein Geistlicher werden, wurde aber nach dem Tod seines älteren Bruders doch noch zum Ritter ausgebildet.

Bernhard war bereits Mitte 40 und ein verdienter Ritter als er 1184 vom

römisch-deutschen  König Barbarossa die

Erlaubnis erhielt, eine Stadt zu gründen.

König Barbarossa die

Erlaubnis erhielt, eine Stadt zu gründen.

Es heißt, dass für das Fundament der Kirche zahlreiche Eichenstämme in den Boden der feuchten Lippe-Aue gerammt werden mussten, damit später nicht hunderte Tonnen Soester Kalkstein im Boden versanken.

Bernhard II. war während der langen Bauphase der Kirche selbst nicht mehr vor Ort, denn schon fünf Jahre nach Lippstadt

gründete er auch die Stadt Lemgo und ließ sich

die  Falkenburg bei

Detmold bauen.

Falkenburg bei

Detmold bauen.

Bereits 40 Jahre nach der Stadtgründung wurde die Ur-Stadt schon zu klein. Nach Norden war die Lippe eine natürliche Grenze, und so wurde das Stadtgebiet nach Westen auf das Nikolaiviertel ausgedehnt, und nach Süden bis zur heutigen Blumenstraße. Seitdem befindet sich die Marienkirche nicht mehr im geographischen Zentrum der (erweiterten) Stadt.

Die bischöfliche Kirchweihe der Marienkirche wurde von niemand geringerem vollzogen als vom Stadtgründer selbst.

Denn es gibt eine geschichtliche Besonderheit:

Der ehemalige Ritter Bernhard war

zwischenzeitlich nicht nur ein Mönch geworden, sondern sogar ein Bischof.

Nach einer Missionsreise im Baltikum (Estland/Lettland) war er 1218 zum Bischof von Selonien (Lettland) geweiht worden.

Und als Bischof konnte er nun die Lippstädter Marienkirche und die Klosterkirche von Marienfeld 1222 selber weihen.

Das Wappen der Edelherren zur Lippe zeigt seit jenem Jahr eine fünfblättrige Rose, die in der Wappenkunst als Zeichen für die Heilige Maria gilt. Und wir kennen die Rose heute vom Lippstädter Stadtwappen.

Die Fertigstellung der Marienkirche (um 1240, Turm ca. 1250) erlebte Bernhard II. nicht mehr. Er starb 1224, zwei Jahre nachdem er die unfertige Kirche geweiht hatte, im Alter von über 80 Jahren im Kloster Dünamünde in

Lettland.

Kloster Dünamünde in

Lettland.

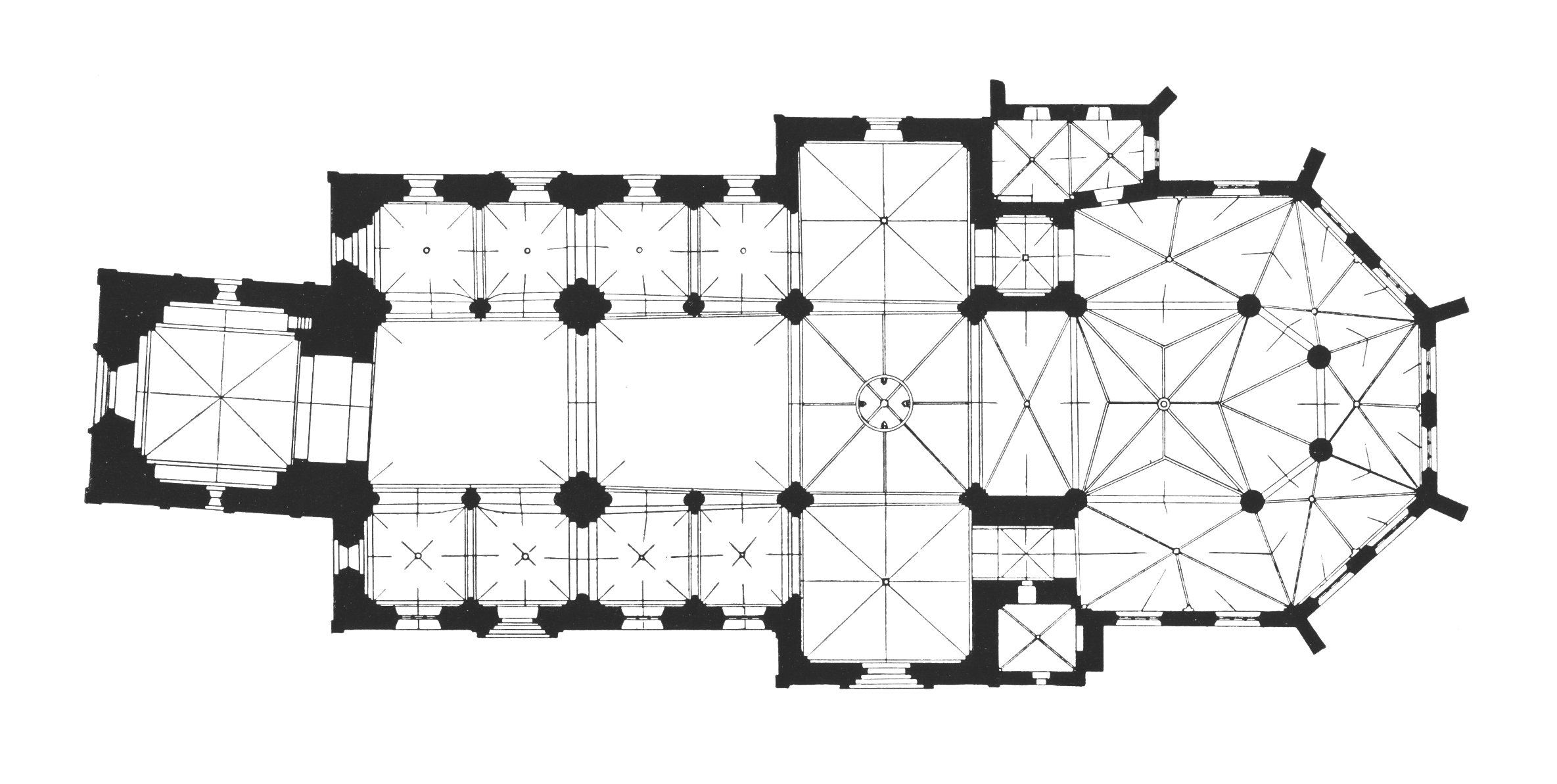

Grundriss der Marienkirche nach 1500 Westturm, Längsschiff, Querschiff, Flankentürme, neuer großer Chorraum |

Erst um 1240 wurde die Kirche fertiggestellt, mit den zwei Flankentürmen, aber noch immer ohne den großen Westturm. Der Turm wurde erst 10 Jahre später fertig (ca. 1250), allerdings noch ohne die hohe geschwungene Turmhaube, sondern wahrscheinlich erst mal mit einem einfachen Dach. Bis hierher hat die Bauzeit der Kirche inkl. Turm ungefähr 45 oder 50 Jahre betragen.

Interessant ist, dass es noch nach dem Baubeginn der Kirche eine entscheidende Stiländerung gegeben haben soll: Ursprünglich soll mit dem Bau einer Basilika begonnen worden sein. Bei einer Basilika gibt es ein hohes Mittelschiff und seitlich angebaute, niedrige Seitenschiffe. In den niedrigen Seitenschiffen sind die "billigen Plätze". Diese Unterscheidung war aber bei der aufstrebenden Bürgerschaft nicht mehr erwünscht.

Wenn man das Mittelschiff niedriger und dafür die Seitenschiffe höher baut, also ungefähr gleich hoch, erhält man eine große Halle (sogenannte Stufenhalle) und man kriegt alles unter einer gemeinsamen Dachkonstruktion untergebracht. Von außen eher langweilig, aber die Vorteile ergeben sich innen ...

Säulen statt Wände:

Die damals neusten architektonischen Tricks, ursprünglich aus Frankreich (Angevinische Gotik),

erreichten die Lippstädter Bauhütte wohl gerade noch rechtzeitig:

Wenn man die Gewölbe (Decken) auf den Schiffen nicht rund, sondern mit diagonalen Rippen baut, kann man die Kräfte (statische Lasten)

über die Rippen auf Säulen ableiten.

Somit braucht das Mittelschiff keine eigenen Seitenwände mehr, sondern besteht hauptsächlich nur noch aus Säulen und einem hohen Gewölbe.

Dadurch hat man auch aus den Seitenschiffen einen guten Blick durch die ganze Kirche, die nun wie eine einzige große Halle wirkt.

Damit das Mittelschiff höher aufragt als die Seitenschiffe, so wie man es von einer Basilika her kannte, wurden auf die Säulen noch Obermauern gesetzt, die aber außen vom Dach verdeckt werden. Die sonderliche Konstruktion kennzeichnet eine Stufenhalle/Staffelhalle.

In den Worten von Bauhistorikern liest sich die Beschreibung der großen Marienkirche so: „Spätromanische dreischiffige Staffelhalle, im gebundenen System mit Gurten gewölbt. Querhaus mit quadratischen achtteiligen Gewölben. Am Querhaus anschließend Turmpaar mit kurzem Joch.“

Diese Bauform soll als „Westfälische Hallenkirche“ oder „Hallenkirche gebundener Ordnung“ durch die Lippstädter Marienkirche geprägt worden sein und im norddeutschen Raum verbreitet worden sein.Nach der Marienkirche wurden in Lippstadt weitere Kirchen gebaut.

Nach 1200 wurde die Stiftskirche gebaut (seit 1831 Ruine), ab 1260 die Jakobikirche

und ab 1281 die Brüderkirche - vermutlich jeweils mit bis zu 40 Jahren Bauzeit.

Wer z.B. um 1220 ein Kind war und 80 Jahre alt wurde, konnte übergangslos den Bau von vier Kirchen im kleinen Lippstadt mit eigenen Augen verfolgen.

Westturm (ca. 1250) mit barockem Helm (1684) |

Portal und Fensterrose |

Der Turm wird ursprünglich nur ein einfaches Dach gehabt haben. Seine Höhe ohne Dach beträgt ungefähr 35 Meter. Oben im Turm befand sich die Türmerstube, wo der Türmer (Turmwächter) seinen Wachdienst verrichtete und evtl. sogar auch in der Stube wohnte. Seine Aufgabe war es, Ausschau über die Stadt und das Umfeld zu halten und Brände oder herannahende Banden und Truppen zu melden. Wegen der Türmerstube war nicht die Mariengemeinde, sondern die Stadt für die Unterhaltung des Turms und des Geläuts zuständig, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) erhielten die Jakobikirche und die Marienkirche ihre geschwungenen barocken Turmhauben. Der Turm der Marienkirche ist dadurch auf 65 Meter Höhe gewachsen (ohne Dach ca. 35 m). Der Zimmermann, der 1684 diesen Turmhelm auf die Marienkirche baute (Meister Andreiss Weiss zu Lanschede), durfte sich dafür anschließend das schnuckelige Fachwerkhaus an der Marktstraße bauen, wo zuletzt das Café am Markt drin war.

Überliefert ist, dass am 24. Januar 1822 bei einem heftigen Gewitter über Lippstadt ein Blitz in den Turm der großen Marienkirche einschlug.

An zwei Stellen im Kirchturm brach Feuer aus.

Der Feuerlöschdienst wurde in Lippstadt von der

ehemaligen Metzger-Zunft unterhalten, namentlich „Metzger-Spritzengesellschaft“.

Dank der Entschlossenheit der Metzger konnte das Feuer im Turm gelöscht werden.

Die Metzger Franz und Wilhelm Modersohn, Friedrich Sommerkamp und Adolf Deppe eilten mit gefüllten Wassereimern den Turm hinauf

und löschten unter großer Lebensgefahr die brennenden Stellen.

Über dem Portal befindet sich eine große Fensterrose, die sehr gut zur Lippe-Rose der Edelherren passt. Jedoch ist das Fenster kein Zeichen dieser Familie, denn genau solche Rosenfenster gab es in Frankreich schon 100 Jahre vorher.

Über der Tür erkennt man vier Figuren, die Pilger darstellen. Denn Lippstadt lag an einem alten Pilgerweg (heute B55) nach Santiago de Compostela, das ab dem 11. Jahrhundert zum bedeutendsten Wallfahrtsort der Christenheit wurde. Die Figuren symbolisieren, dass den Pilgern in Lippstadt Hilfe angeboten wurde.

Und warum sind wir noch nie durch das große Portal in die Kirche gegangen? In den ersten Jahrhunderten wird das Westportal wahrscheinlich wirklich als Haupteingang genutzt worden sein. Doch nach 1600 brauchte man Platz für eine neue, größere Orgel. Diese wurde dann wohl aus Platzgründen im Mittelschiff errichtet, mitten im Turmdurchgang, wo heute der Hochaltar steht.

Selbst wenn man wollte, könnte man den ehemaligen Durchgang nicht wieder öffnen, denn im Zweiten Weltkrieg wurde der untere Teil des Turms zu einem Schutzbunker ausgebaut und Stahlbetonwände eingezogen. Der Stahlbeton lässt sich nicht mehr entfernen, ohne (so vermute ich) die Bausubstanz des Turms zu schädigen.