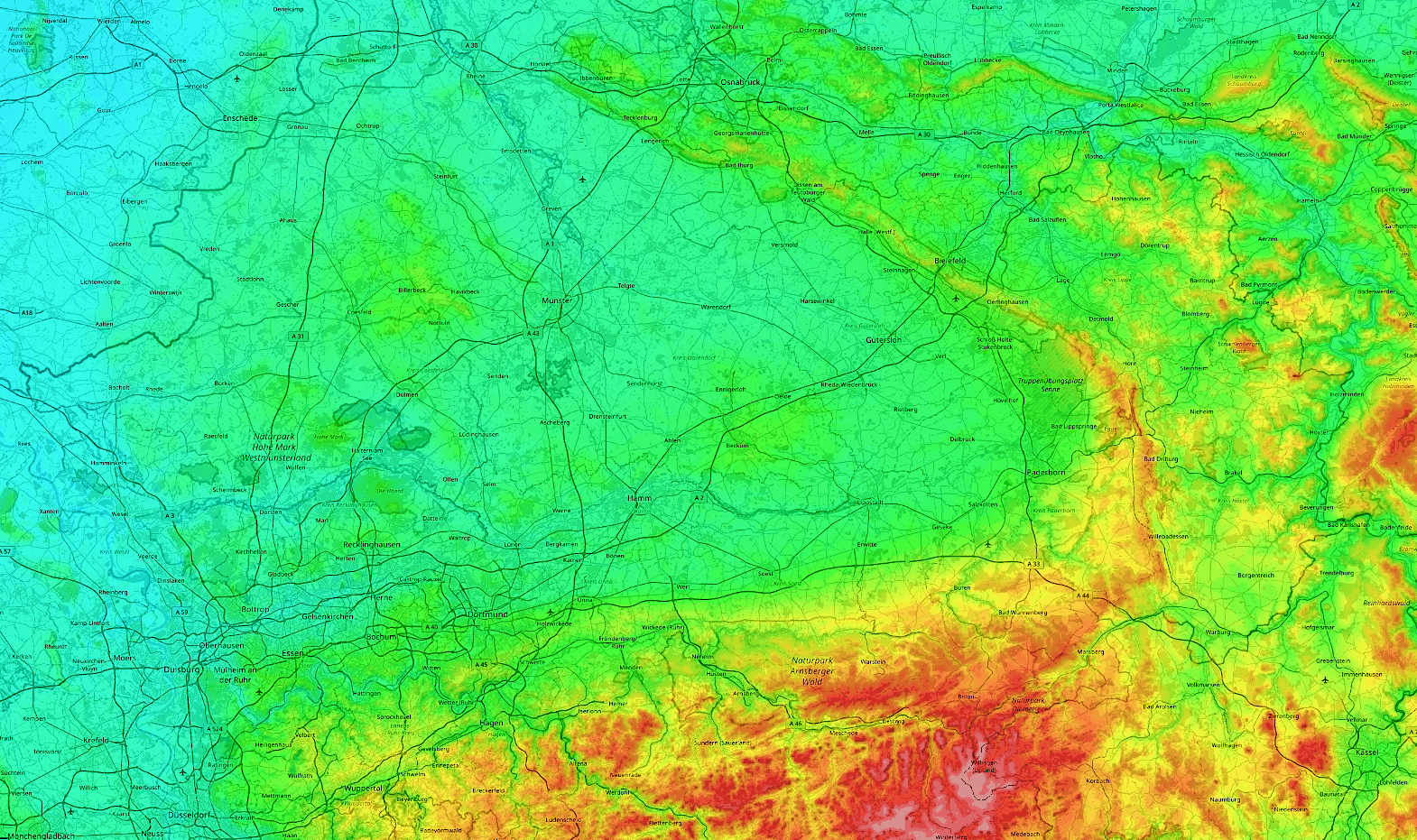

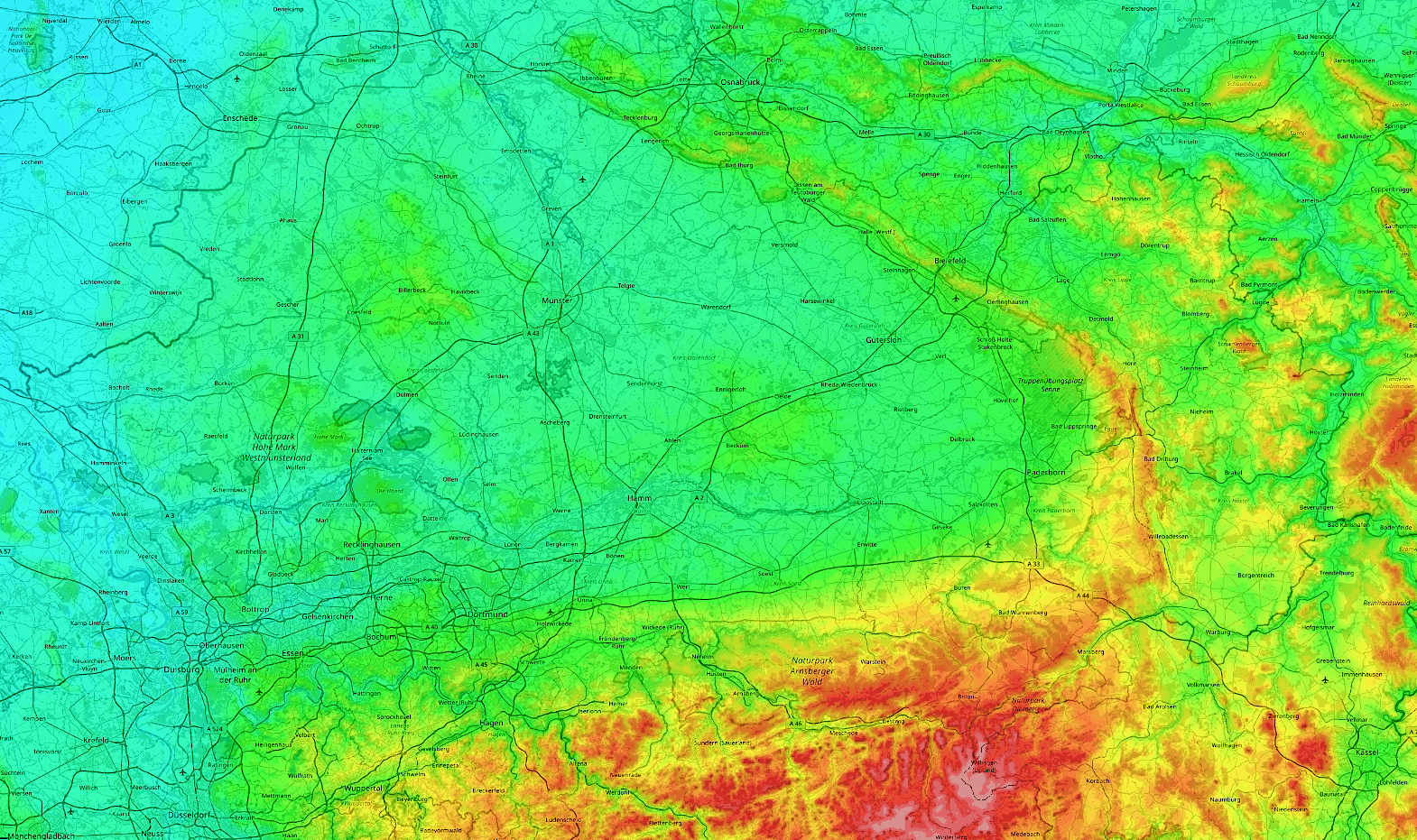

Grob gerundete Höhenangaben in Metern über Normalhöhennull. Landkarte aus Daten von OpenStreetMap.

| 1. ↓ Die Haar 2. ↓ Zement und Anröchter Stein 3. ↓ Sole in Walibo und Westernkotten |

Mir war bisher gar nicht klar, mit welchen Höhenunterschieden man es zu tun hat, wenn man z.B. das Münsterland, Lippstadt und Anröchte miteinander vergleicht. Ich wusste bisher nur, dass das Münsterland ziemlich plattes Land ist und dass man als Autofahrer etwas mehr Gas geben muss, wenn man von Erwitte nach Anröchte hochfährt.

Der Haarstrang oder die Haar ist ein Höhenzug, den man bei klarer Sicht von Lippstadt aus im Süden sehen kann. Anröchte liegt am Nordrand des Haarstrangs.

Der Name „Haar“ ist vom Begriff „Hardt“ abgeleitet, der einen Bergwald meint. Man findet den Namen „Haar“ auch im Rothaargebirge, was nichts mit roter Haarfarbe zu tun hat, sondern „Gerodeter Bergwald“-Gebirge bedeutet.

Die Haar war das natürliche Bollwerk, das in der vorletzten großen Eiszeit die Ausbreitung der von Norden kommenden Gletscher stoppte (Saale-Eiszeit vor rund 200.000 Jahren).

Die Regionen an Nordsee und Ostsee liegen ungefähr auf Meeresspiegelhöhe. Früher nannte man es Normalnull (NN) mit regionalen Bezügen z.B. zum Pegel „Hamburger Null“.

Heute heißt es Normalhöhennull (NHN) mit dem Bezugs-Pegel Amsterdam.

In Deutschland steigt die Höhe nach Süden hin an, aber in Norddeutschland findet man zunächst nur einen leichten Anstieg.

Auf der ganzen Strecke von der Nordsee bis nach Münster (Luftlinie 150 km) steigt die durchschnittliche Höhe nur um rund 60 Meter.

Einen ähnlichen Höhenunterschied hat man innerhalb von Anröchte schon auf dem Weg zur nächsten Bäckerei.

Obwohl Lippstadt und Anröchte nur 11 km Luftlinie voneinander entfernt sind, ist der Höhenunterschied doch interessant. Wenn man sich mal theoretisch vorstellt, dass die Westfälische Bucht von einem Meer überschwemmt werden würde, und zwar so hoch, dass Lippstadt 100 m unter dem Wasserspiegel versunken und somit für Sporttaucher nicht mehr erreichbar wäre, könnte man in Anröchte trockenen Fußes den Sonnenuntergang über der Bucht genießen.

Und tatsächlich war das heutige Münsterland schon dreimal von einem Meer bedeckt ...Die Schichten aus dem ersten Ur-Meer befinden sich heute in über 5 km Tiefe und sind für uns unerreichbar. Die Sedimente des letzten Meeres finden wir heute als Kalkstein (Abbau z.B. in Beckum, Erwitte und Geseke) und in den Randlagen als Sandstein. Kalkstein besteht überwiegend aus zusammengepressten Kalk-Skeletten von Algen, hingegen besteht Sandstein überwiegend aus natürlich zementiertem Sand.

Der uns namentlich bekannte „Anröchter Grünsandstein“ erfüllt eigentlich nicht die Definition von Sandstein, da er zu wenig Sand enthält. Deshalb wird diese Gesteinssorte heute einfach „Anröchter Stein“ genannt, der einen Anteil von rund 20% des Minerals Glaukonit enthält, das den Stein bläulich und grünlich färbt. Die Anröchter Steinbänke haben sich vor 90 Millionen Jahren abgelagert und erreichen eine Mächtigkeit von jeweils zwei Metern. Der Stein wird heute aus zwei Lagen abgebaut, wobei die obere Bank blau und die untere grün gefärbt ist. Vor allem der grüne Stein ist gefragt.

Der bereits natürlich zementierte (Sand)Stein kann direkt als Naturstein zum Bauen verwendet werden, entweder als grobförmiger Bruchstein, also so wie er aus einem Steinbruch herausgebrochen wurde, oder als Werkstein (Naturwerkstein), d.h. mit handwerklich bearbeiteten, glatten Flächen.

Seit dem Mittelalter wurden etliche Kirchen in unserer Region aus Anröchter und Soester Grünstein erbaut. In Soest wird heute kein Stein mehr gebrochen, da er witterungsanfälliger ist als der Anröchter Stein.

Im ↗Anröchter Stein-Museum finden sich auch etliche Fossilien, z.B. versteinerte Seeigel,

Ammoniten (einer mit über einem Meter Durchmesser) und kleine Fragmente eines Schwimm-Sauriers

Im ↗Anröchter Stein-Museum finden sich auch etliche Fossilien, z.B. versteinerte Seeigel,

Ammoniten (einer mit über einem Meter Durchmesser) und kleine Fragmente eines Schwimm-Sauriers

Polyptychodon, der ebenfalls in Anröchte gefunden wurde.

Polyptychodon, der ebenfalls in Anröchte gefunden wurde.

Natürlicher Kalkstein ist brüchig und kann deshalb nicht gut zum Bauen verwendet werden, aber er kann wegen seines hohen Gehalts an Calciumcarbonat (kohlensaurer Kalk) als Mehl zur Kalkung von Böden genutzt und von der Zementindustrie zu Zement verarbeitet werden.

Bei der Herstellung von Beton (aus Zement, Sand und Kies) wird im Grunde eine ähnliche Mischung und ein chemischer Prozess erzeugt,

der bei der Bildung von Sandstein auf natürliche Weise zufällig geschehen war.

Der gezielt als Baumaterial hergestellte Beton hat mehrere Vorteile: man ist nicht auf natürliche Vorkommen von Festgestein angewiesen,

man kann Beton in jede Form gießen, er ist fester als Sandstein und er ist in Verbindung mit Stahl viel belastbarer.

Ein Nachteil ist, dass bei der Zementherstellung sehr viel Energie verbraucht wird und dass die Zementindustrie deshalb ein großer CO2-Emittent ist.

Bei der Herstellung von 1000 kg Zement werden rund 600 kg CO2-Äquivalente ausgestoßen.

Bis in die letzten Jahrhunderte trat das Salz in Form von natürlichen Solequellen zu Tage, insbesondere an den Rändern des Münsterländer Beckens. Eine für uns historisch bedeutende Reihe von natürlichen Solequellen befand sich am Hellweg, welche die Sole für die Salinen in Unna-Königsborn, Werl, Soest, Sassendorf, Westernkotten und Salzkotten lieferten.

Die Salzgewinnung in Soest lässt sich bis ins 7. Jahrhundert n.Chr. zurückverfolgen. Der Westfälische Hellweg zählte zu den mitteralterlichen Salzstraßen und wurde zu einer wichtigen Handelsroute, auf dem neben Salz auch andere Waren transportiert wurden: Ackerbauprodukte aus der fruchtbaren Soester Börde sowie Eisenwaren aus dem Sauerland, z.B. Messer und Scheren. Die Güter wurden über Dortmund und die Hanse gehandelt. Die frühere Bedeutung lässt sich noch heute an der "1" in "B1" ablesen, als Teil der ehemaligen „Reichsstraße 1“, auf einer 2.000 Jahre alten Handelsroute zwischen Belgien und Russland.

Zurück zur Sole: Durch den Steinkohle-Bergbau im Ruhrgebiet wurde das Grundwasser gesenkt wurde (Sümpfung). Dadruch versiegten die natürlichen Solequellen am Hellweg von West nach Ost. Heutzutage muss Sole deshalb durch Bohrungen gefördert werden.

Saline in Bad Westernkotten: 2023 wurden Fördergelder freigegeben, um das „Gradierwerk I“ von 1835 im Kurpark von Westernkotten für über 3,7 Millionen Euro zu sanieren. Ein Gradierwerk ist ein Holzgerüst, gefüllt mit Reisig, über das die Sole verrieselt wird. Durch Verdunstung wird die Sole konzentriert. Dabei lagern sich unerwünschte Minerale wie Kalk, Gips und Eisen ab, was die Qualität der Sole erhöht. Anschließend wurde die Sole in einem Siedehaus gekocht. Die Salzgewinnung in Westernkotten wurde 1949 eingestellt. Das Gradierwerk I ist über 180 Jahre alt und mit 120 m Länge eines der größten in NRW. Es soll als Baudenkmal erhalten werden, da es eine überregionale Bedeutung für die Sozial- und Technikgeschichte der vorindustriellen Salzgewinnung hat.

Zu Heilzwecken wurde Sole in Bad Sassendorf erstmals 1817 verwendet. 1852 wurden dort Holzwannen zum Baden aufgestellt. Ebenso in Westernkotten, wo 1842 eine private Soleanstalt mit drei Badewannen eingerichtet wurde.

Im erst 1904 gegründeten Bad Waldliesborn wurde die Sole von Anfang an durch eine Bohrung gefördert. Eigentlich hatte man bei einer vorherigen Probebohrung gehofft, auf Steinkohle zu treffen, aber es kam nur Salzwasser hoch. Der Hamburger Unternehmer Eichholz wagte es dann, hier ein privatwirtschaftliches Sole-Heilbad zu errichten.