1 Pfennig, Reichsbank Lippstadt, vermutlich vor 1918 |

1 Pfennig, Reichsbank Lippstadt, vermutlich vor 1918 |

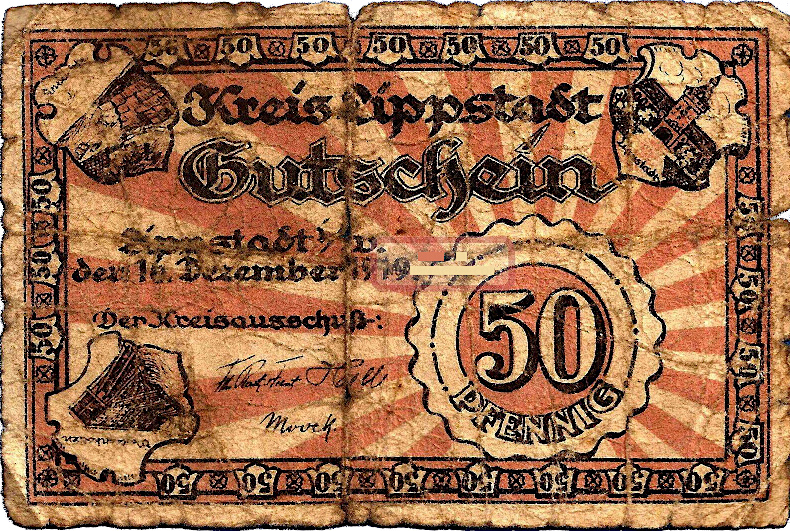

50 Pfennig, Kreis Lippstadt, 16.12.1919 (vergrößern) |

10 Pfennig aus Aluminium, Notgeld 1921, Kreisverwaltung an der Spielplatzstraße |

Hyperinflation 1923: 5 Millionen Mark Gutschein, Stadt Lippstadt, 14.08.1923 |

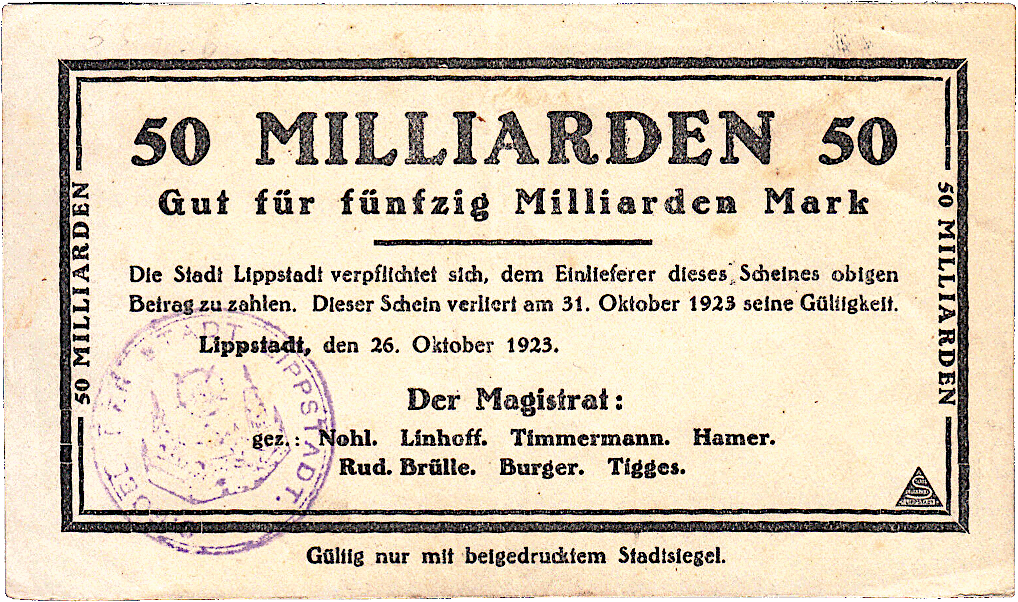

Zum Ende der Hyperinflation: 50 Milliarden Mark Gutschein der Stadt Lippstadt, 26.10.1923 |

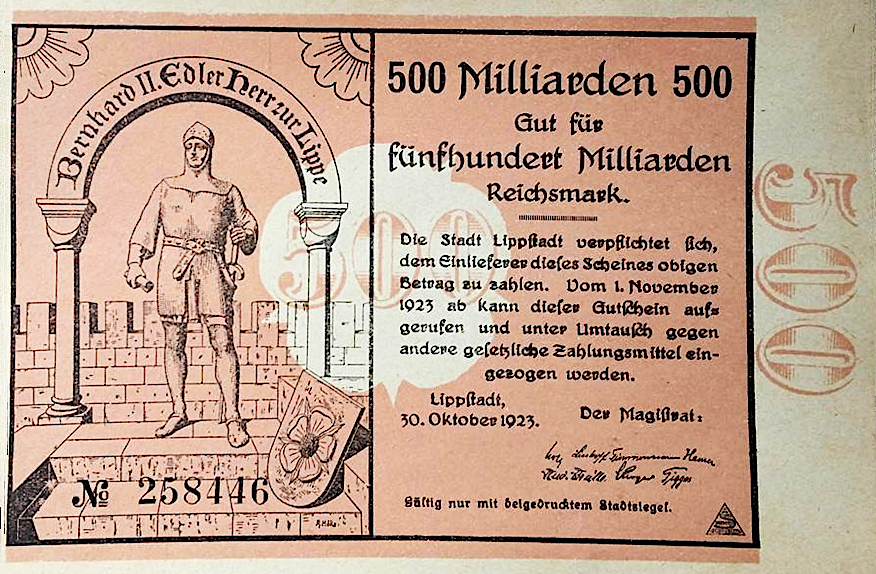

Zum Ende der Hyperinflation: 500 Milliarden Mark Gutschein der Stadt Lippstadt, 30.10.1923 |

Tauschhandel erscheint mir irgendwie sympathisch, jedoch unterliegt er in der Praxis erheblichen Beschränkungen: Es bedarf der doppelten Übereinstimmung der Bedürfnisse, d.h. beide Tauschpartner müssen zufällig genau das andere Tauschobjekt haben wollen. Zudem kann man manche Waren nur schlecht teilen, insbesondere ein lebendes Tier nicht, und Fertigerzeugnisse auch nicht. Außerdem kann man nur wenig ansparen, denn Nahrungsmittel verderben und lebende Tiere fressen einem die Haare vom Kopf.

Schon vor 5.000 Jahren, seit der frühen Bronzezeit, sollen im Mittelmeerraum Klumpen aus Kupfer als Zahlungsmittel zum Einsatz gekommen sein.

Diese  Gussbrocken waren unförmig

und in beliebiger Größe, denn ihr Wert wurde durch Wiegen bemessen.

Um den Wert zu teilen, konnte man ein Stück abschlagen. Dies war später auch noch beim Hacksilber so.

Die beliebigen Metallstücke (Wiegegeld) waren die Vorläufer von Münzen mit ihrer festgelegten Größe und einheitlichem Wert.

Gussbrocken waren unförmig

und in beliebiger Größe, denn ihr Wert wurde durch Wiegen bemessen.

Um den Wert zu teilen, konnte man ein Stück abschlagen. Dies war später auch noch beim Hacksilber so.

Die beliebigen Metallstücke (Wiegegeld) waren die Vorläufer von Münzen mit ihrer festgelegten Größe und einheitlichem Wert.

Im Laufe des Mittelalters erschienen dann so viele verschiedene geprägte Münzen, dass es mir nicht gelungen ist, mir einen Überblick zu verschaffen. Wegen der regional verschiedenen Größen, variierender Silbergehalte und unterschiedlichen Gewichtseinheiten, stelle ich es mir zumindest im Fernhandel als ein heilloses Durcheinander vor.

Das Kilogramm bzw. Gramm wurde erst ab 1799 als einheitliche europäische Gewichtseinheit eingeführt. Deshalb war es 275 Jahre zuvor ein erheblicher Fortschritt, als 1524 das Gewicht "feine Kölner Mark" im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation als offizielles Münzgewicht festgelegt wurde. Dies ersetzte zwar nicht die vielen, regional unterschiedlichen Münzen, aber man konnte nun alle Münzen auf ein reichsweit festgelegtes Vergleichs-Gewicht umrechnen. Dabei musste der jeweilige Silbergehalt mit seinen Kupfer-Beilegierungen berücksichtigt werden und dann erhielt man eine Umrechnungstabelle für die verschiedenen Münzen.Ab dem 16. Jahrhundert nahmen die ersten Banken (Privatbanken) und Juweliere Münzgeld in ihren Tresoren in Verwahrung. Für den Erhalt der Münzen wurde von der Bank eine handgeschriebene Quittung ausgestellt, die sogenannte Banknote. Die Bank verpflichtete sich, den auf ihrer Quittung genannten Wert wieder in Münzen auszuzahlen. Ein Zusatznutzen: Wenn ein Verkäufer der Echtheit einer Banknote vertraute, konnte er sie als Zahlungsmittel akzeptieren.

Die ersten Versuche von offiziellem Papiergeld in Schweden, Frankreich und Deutschland scheiterten entweder am Mangel an Vertrauen oder weil die Banken pleite gingen. Erst in den 1850er Jahren, mit der Industrialisierung und dem zunehmenden Handel, kam es zu einer wahren Gründungswelle von Privatnotenbanken in Deutschland. Ab dann wurden (private) Banknoten in Deutschland allgemein akzeptiert.

Zu Anfang des Deutschen Kaiserreichs (1871-1918) gab es sieben verschiedene Landeswährungen z.B. Taler, Gulden, Kreuzer. 1876 wurde im gesamten Reichsgebiet die Mark als Währung eingeführt (nicht zu verwechseln mit der Reichsmark ab 1924). Die Mark von 1876 wird rückblickend als Goldmark bezeichnet, da ihr Wert zu 1/3 durch Gold gedeckt war. Die Geldscheine der Reichsbank hatten Nominale von 20 Mark, 50, 100 und 1000 Mark.

Der Wert blieb zunächst 20 Jahre lang ziemlich stabil, bis 1896 ein merklicher Preisanstieg bei Lebensmitteln einsetzte. Die Ursachen für diese Inflation war die Zunahme an Buchgeld (einer Geldschöpfung der Banken bei der Kreditvergabe), das an keinerlei Gold-Deckungsvorschriften gebunden war, sowie Steuererhöhungen und Preisabsprachen durch Kartelle.Wegen des Rohstoffmangels wurden ab 1916 auch unedle Münzen knapp, d.h. Pfennigmünzen aus Eisen und Aluminium. Und ab Oktober 1918 kam es wegen der absehbaren Kriegsniederlage zu einer generellen Bargeldhortung der Bevölkerung.

Im Laufe der vier Kriegsjahre hatte die Mark zwar die Hälfte ihres Wertes verloren, aber der Grund für die Ausgabe von Notgeld war zunächst nur der Mangel an in Umlauf befindlichen Kleingeld-Münzen, die auch als Wechselgeld benötigt werden. Das anfängliche Notgeld hatte nur einen Nennwert im Pfennig-Bereich, z.B. 1, 5, 10 oder 50 Pfennig, selten mehr.

Die Notgeld-Scheine wurden nicht nur von Banken gedruckt, sondern auch von Städten und Landkreisen, manchmal mit historischen Stadtmotiven verziert, die heute noch gern gesammelt werden. Sogar Gastwirte, Firmen und Vereine druckten Scheine, die zugleich als Werbung dienten. Beim Notgeld handelt es sich rechtlich nicht um Geld, sondern um Gutscheine.Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs forderte insbesondere Frankreich Reparationen von Deutschland, und zwar in großer Höhe. Natürlich wollte man sich nicht mit Papiergeld oder Buchgeld zufrieden geben: 1919 sollten es 20 Milliarden Goldmark sein (7.000 Tonnen Gold). Es war auch eine späte Rache für die 5 Milliarden Francs (1.450 Tonnen Feingold), die Frankreich nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1871 zahlen musste. 1920 forderten die Alliierten sogar insgesamt 269 Milliarden Goldmark von Deutschland, in 42 Jahresraten.

Schon während des Krieges hatten Deutschland und andere europäische Länder ihre Geldmengen erhöht (bildlich: die Gelddruckmaschinen angekurbelt), um den Krieg zu finanzieren.

Dadurch hatte die Währung, deren Golddeckung abgeschafft war und hauptsächlich nur noch als Papiergeld (Papiermark) im Umlauf war, immer mehr an Wert verloren.

Nach dem Krieg versuchte die deutsche Bevölkerung ihre Ersparnisse und Einkünfte in sichere Sachwerte umzuwandeln, d.h. die Nachfrage stieg.

Die Produzenten erhöhten ihre Preise immer weiter, gleichzeitig traute man dem Geld nicht mehr. Es hat einen selbstverstärkenden Effekt.

Zudem weitete der deutsche Staat die Geldmenge immer mehr aus, um die Reparationen finanzieren zu können.

Die Teuerung begann zu galoppieren, die schnelle und enorme Inflation war nicht mehr aufzuhalten - die Inflationsrate stieg exponentiell.

Die deutsche Hyperinflation von 1923 wurde zur größten Geldentwertung in einer Industrienation.

Beispiel Zeitungspreise:

Vor dem Ersten Weltkrieg war die Lippstädter Tageszeitung "Der Patriot" im Abo für unter 1 Mark pro Monat zu bekommen.

Doch nach dem Kriegsbeginn von 1914 erhöhte die Zeitung ihre Preise aufgrund der einsetzenden Inflation um 15% pro Jahr.

Ab 1920 begann die Geldentwertung zu galoppieren, die Preise vervielfachten sich: Am 01.01.1922 kostete Der Patriot 7 Mark pro Monat, am 01.12. schon 250 Mark.

Im Februar 1923 waren es dann 1000 Mark pro Monat, im August 1.500 Mark pro Einzelexemplar!

Dann wurde es richtig irre: Am 03.10.1923 kostete ein Exemplar 2 Millionen Mark, nur zwei Wochen später schon 15 Millionen.

Am 30.10.1923 dann 100 Millionen, am nächsten Tag 500 Millionen Mark. Am 06.11.1923 zwei Milliarden, zuletzt 50 Milliarden Mark pro Zeitung.

Die Hyperinflation wurde beendet, als am 15. November 1923 die Rentenmark eingeführt wurde. Der Wechselkurs zur Papiermark wurde mit 1 Rentenmark zu 1 Billion Papiermark festgesetzt. Die Rentenmark blieb wertstabil, weil sie knappgehalten wurde. Es kamen nur 2,4 Milliarden Rentenmark in Umlauf. Die Inflation stoppte deshalb schlagartig. Trotz einigem politischen Drucks weigerte sich der Reichsbankpräsident, die Geldmenge nachträglich zu erhöhen.

Weniger als ein Jahr später, am 30. August 1924, wurde die Reichsmark zusätzlich zur Rentenmark eingeführt, mit dem Wechselkurs 1:1 (gekoppelt). Die Rentenmark war nämlich als Übergangswährung nur ein privatbankliches Geld ohne Hoheitssymbole, hingegen wurde die Reichsmark das gesetzliche Zahlungsmittel. Die Rentenmark-Scheine und -Münzen blieben parallel zur Reichsmark im Umlauf, bis zur Einführung der Deutschen Mark 1948.