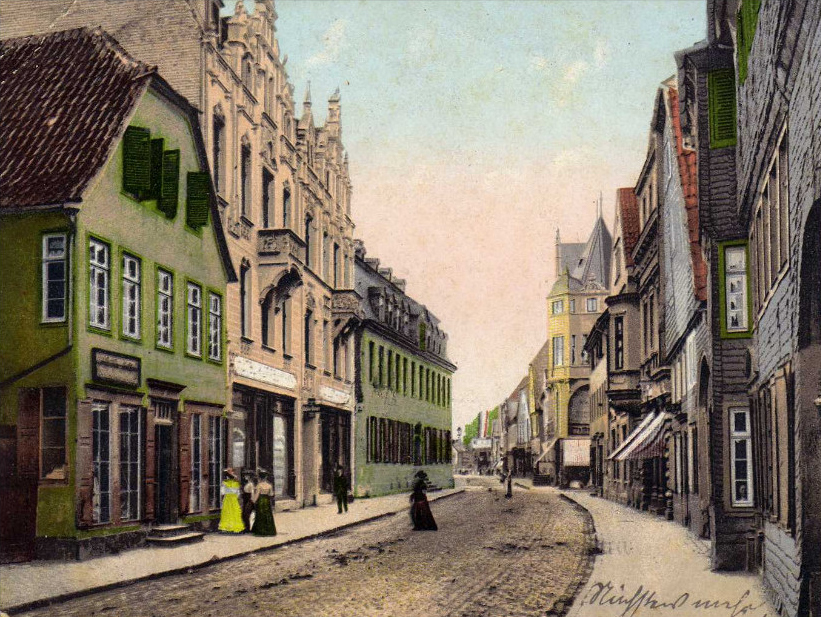

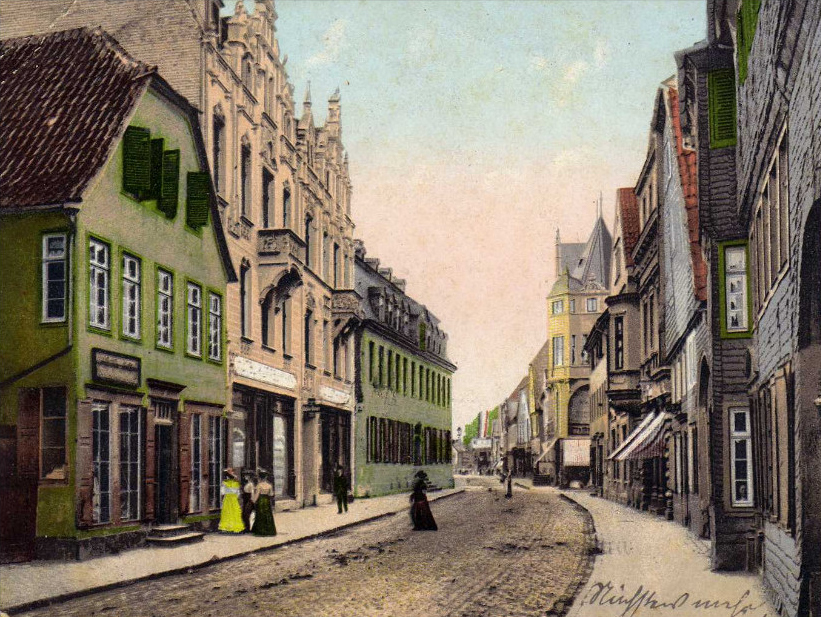

Die beiden Bilder stammen von Ansichtskarten, die in den angegebenen Jahren postalisch gelaufen sind.

Die Bilder sind altkoloriert, d.h. die s/w-Fotos wurden nicht am Computer, sondern damals mit Pinsel und Farbe von Hand koloriert.

Das Bild rechts zeigt die „Alte Post“, die damals die neue Post war (gebaut 1905). Das Postamt war vorher an der Bahnhofstraße, davor im Hotel Köppelmann und davor an der Poststraße,

die deshalb noch heute diesen Namen trägt.

Viele Häuser an der Langen Straße waren damals im Erdgeschoss noch bewohnt. Das erste Schaufenster in Lippstadt hatte Lott 1911 eingebaut.

Die Lange Straße führt vom Lippertor, am

Rathaus vorbei, bis zum Bernhardbrunnen, kurz vorm Südertor.

Seit 1974 ist die Lange Straße zum größten Teil eine Fußgängerzone.

Bürgersteige und Straßenverkehr

Ich schätze, dass es 1912 erst ca. 5 Autos in Lippstadt gab - damals noch eine Spielerei für Reiche. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug innerorts 15 km/h für Pkw und 12 km/h für Lkw.

In einer Zeit, wo quasi jede Privatperson nur Fußgänger war, war die ganze Stadt ähnlich einer Fußgängerzone.

Aber stimmt mein letzter Satz überhaupt? Schließlich zeigen die Fotos eindeutig Bürgersteige.

Wenn ich die ganze Stadt mit einer Fußgängerzone vergleiche, wozu wären Bürgersteige dann überhaupt nötig gewesen?

Damals hatten die Leute noch eine ganz andere Einstellung bezüglich der Straßennutzung. Im 19. Jahrhundert herrschte für Fußgänger Bewegungsfreiheit auf der Straße.

Es gab keine Straßenverkehrsordnung. Wenn sich ein Pferdewagen näherte, ging man ein Stück zur Seite.

Nicht einmal das Wort „Bürgersteig“ gab es.

Im 18. und 19. Jahrhundert hatten zuerst London und Paris mit dem Bau von Gehwegen begonnen (nachdem es sie zuletzt in der römischen Antike gegeben hatte).

Deutsche Großstädte wie Köln und Berlin haben sich wahrscheinlich in Paris das „Trottoir“ abgeschaut.

Das französische Wort Trottoir ist abgeleitet vom Verb „trotter“ für „herumlaufen“. Die deutschen Wörter „trotten“ und „traben“ stammen auch daher.

Am 23.05.1888 machte die Stadt Lippstadt im Patriot bekannt, dass 15 Straßen der Kernstadt mit neuen Trottoirs versehen werden.

Welche dieser Straßen schon vorher Trottoirs hatten, geht nicht daraus hervor.

Möglicherweise hatte zuvor die Stadt den Bau von Gehwegen gar nicht mit eigenen Mitteln ausgeführt, denn es heißt:

„Diejenigen Anwohner, welche einen Anspruch an das jetzige Trottoir-Bedeckungs-Material zu haben glauben, werden aufgefordert, diesen Anspruch binnen 14 Tagen bei uns schriftlich geltend zu machen“.

Der Grund für die Einführung von Trottoirs war nicht, eine freie Bahn für Pferdewagen zu schaffen, sondern diente dem Komfort der Bürger zu Fuß.

Die Straßen waren von Pferdeexkrementen verdreckt. Dies kann man auch auf den obigen Fotos erkennen. Denken Sie an die bodenlangen Röcke der Damen sowie an barfuß herumlaufende Kinder.

Bürgersteige konnte man leichter sauberhalten. Zudem wurden die Trottoirs mit flachen Gehwegplatten bedeckt und bestanden nicht aus buckeligem Kopfsteinpflaster.

Und wenn man auf einem Bürgersteig steht und in einen Plausch vertieft ist, braucht man nicht auf Pferdewagen zu achten.

Für die Städte waren die Trottoirs ein Statussymbol - ein Hauch von Paris. Mit Trottoirs konnten sich die Städte als moderne und fortschrittliche Orte präsentieren.

Bürgersteige signalisierten den Bürgern und Besuchern, dass die Stadt wohlhabend genug ist, sich um ihre Einwohner und deren Bedürfnisse zu kümmern.

Als die ersten Automobile aufkamen, begann ein Streit, der heute wieder ganz aktuell ist: Wem gehören die Straßen?

All die Leute zu Fuß, die seit jeher auf der Straße gingen, sich dort trafen und unterhielten, waren nicht willens sich von Autos an den Straßenrand verdrängen zu lassen.

Ich habe im Internet ein Gerichtsurteil von 1922 aus der Schweiz gefunden, das klarstellte, dass Fußgänger auf der Straße die gleichen Rechte haben wie Autos, also

dass Fußgänger gleichermaßen berechtigt sind sich auf der Straße aufzuhalten.

Den Autofahrern, die damals noch die Minderheit darstellten, passte das nicht. Sie fanden sich zu Automobilvereinen zusammen.

Als eine Autoversicherung zur Pflicht werden sollte, wetterten sie dagegen, denn angeblich seien doch die Fußgänger die Auslöser von Verkehrsunfällen.

Eine Haftpflichtversicherung könne man sich sparen, denn bei einem Unfall solle immer der Fußgänger die rechtliche Schuld bekommen.

Erst 1934 trat die Straßenverkehrsordnung in Kraft, die Fußgängern vorschrieb, immer den Bürgersteig benutzen zu müssen, wenn ein Bürgersteig vorhanden ist.

Damit begann die Zeit, in der sich der städtische Raum dem Autoverkehr unterordnen musste - und man später mit Begeisterung den autogerechten Ausbau von Straßen förderte.

Nochmal zur Langen Straße: Als Hauptverkehrsstraße wurde der Autoverkehr zunehmend problematisch, insbesondere vor dem Bau der Umgehungsstraße B55 (Eröffnung 1959), als

sich noch aller Verkehr aus Erwitte Richtung Wiedenbrück über den Bahnübergang am Südertor und durch die Lange Straße quälen musste.

Aber zu jeder Entwicklung gibt es eine Gegenbewegung, die für die Lange Straße dazu führte, dass sie nach jahrelanger Diskussion 1974 zur Fußgängerzone umgewidmet und umgestaltet wurde.

Auch dies hat man sich aus Großstädten abgeschaut.

Der Innenstadtverkehr in Richtung Norden musste nun über die Woldemei geleitet werden.

Die Woldemei (früher Wilhelmstraße) war jedoch bis in die 1970er Jahre verwinkelt und deshalb nicht gut als neue Hauptstraße geeignet.

Zahlreiche Häuser an der Woldemei und Brüderstraße wurden abgerissen und die Straße begradigt.

In seinem ↗

Büchlein zeigt der Künstler Horst Rottjakob-Stöwer auf vielen Fotos die Häuser vor dem Abriss.